この記事には広告を含みまます。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

漢検準1級は、2級までとは違い「問題集をやらなくても知識として解ける問題」は非常に少なく、しっかりとした試験対策が求められます。

この記事を読んでいる方の中には、書店で問題集をパラパラとめくり「ウッ、これは無理かも…」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私も、何も勉強していない状態で過去問を解いたら200点中40点という散々な結果でした。

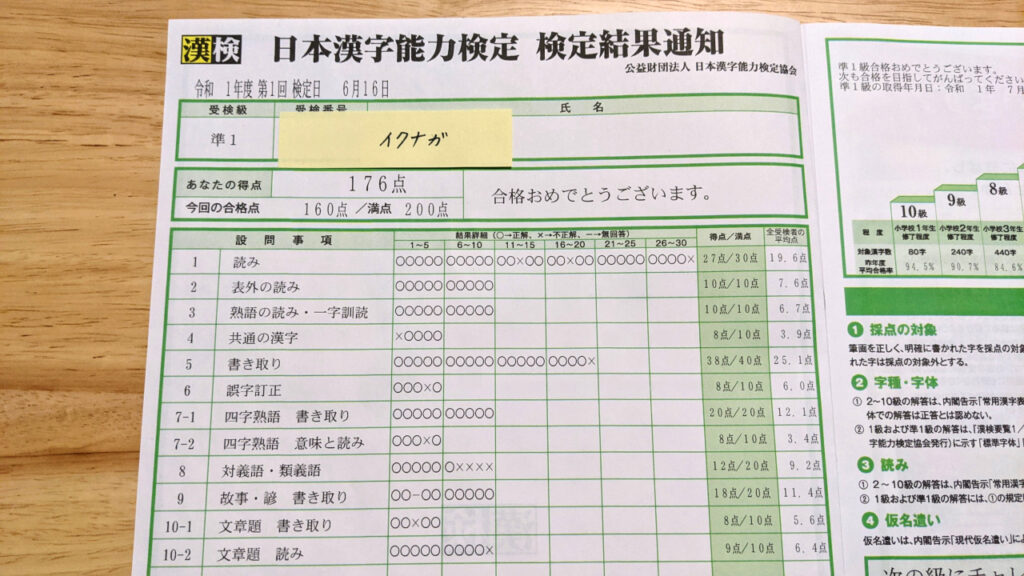

しかし、問題集を中心に勉強した結果、試験本番では合格点160点を大きく上回る176点で一発合格できました。

本記事では、漢検準1級に挑戦してみたい!という方向けに、私が漢字検定準1級に一発合格した勉強法(対策)と問題集を紹介していきまます。

この記事では、

- 漢検準1級に合格できるおすすめ問題集&勉強法

- 漢検準1級 大問ごとの出題形式・対策

- 漢検準1級の試験概要(申込方法や過去の合格率など)

と中心に、合格のためのノウハウを余すところなくお伝えします。

漢検準1級に一発合格できる! おすすめ勉強法&問題集

それでは早速、漢検準1級に合格するためのおすすめの勉強法をポイントごとに解説していきます。

- まずは過去問! 勉強への意識(危機感)を高めよう!

- 「頻出度順」の問題集を繰り返し解いて基礎を身につける

- 四字熟語を制する者は漢検を制す

- 書き取り問題は「許容字体」でOK!

- 漢字練習は書くだけじゃない! 五感をフルに活用しよう!

- 最後は「本試験型」模擬問題で腕試し&知識を補強しよう

順番に説明していきます。

まずは過去問! 勉強への意識(危機感)を高めよう!

まずは漢検準1級の過去問を実際に解いてみて「今の自分は何点取れるのか」知っておきましょう。

漢検は公式ホームページで過去問(1回分)が公開されているので、この段階でわざわざ過去問題集を買う必要はありません。

自分の実力を知ることで「ちゃんと勉強しなきゃダメだ…!」と勉強への意識が高まりますし、勉強前と後の成果が客観的に比較できるのでおすすめです。

「頻出度順」の問題集を繰り返し解いて知識を身につける

ここからは問題集を使った学習を進めていきます

漢検の問題集には、大きく分けて頻出度順と本試験(模試)型の2パターンがあります。

頻出度順はその名の通り「よく出る問題」が掲載されているので、はじめのうちは頻出度順の問題集で得点の土台を固めると効率が良いです。

最初の段階は「分からない・知らない部分を見つけて潰していく」ということを意識してください。

間違えた問題はもちろん、自信を持って正解できなかった問題もピックアップしておきましょう。

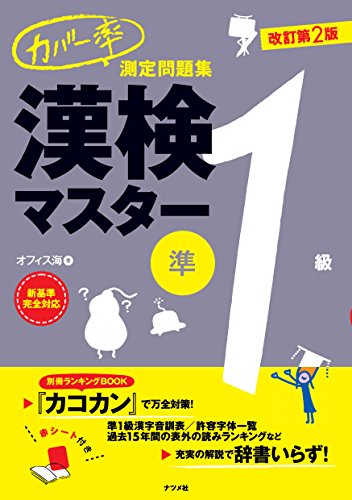

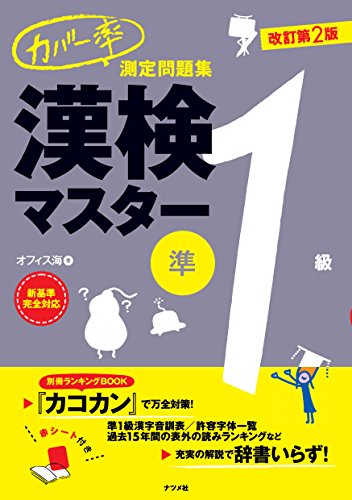

『カバー率測定問題集 漢検マスター準1級(ナツメ社)』がオススメ!

頻出度順の問題集は、解説や別冊付録が充実している『カバー率測定問題集 漢検マスター準1級(ナツメ社)』がオススメです。

その名の通り「カバー率(出題的中率)」をアピールしている本で、その率はじつに89.6%!

漢検準1級は正答率80%以上で合格なので、この問題集だけで合格圏に入れることになります。

熟語の意味も掲載されているので、辞書要らずでスムーズに学習を進められます。

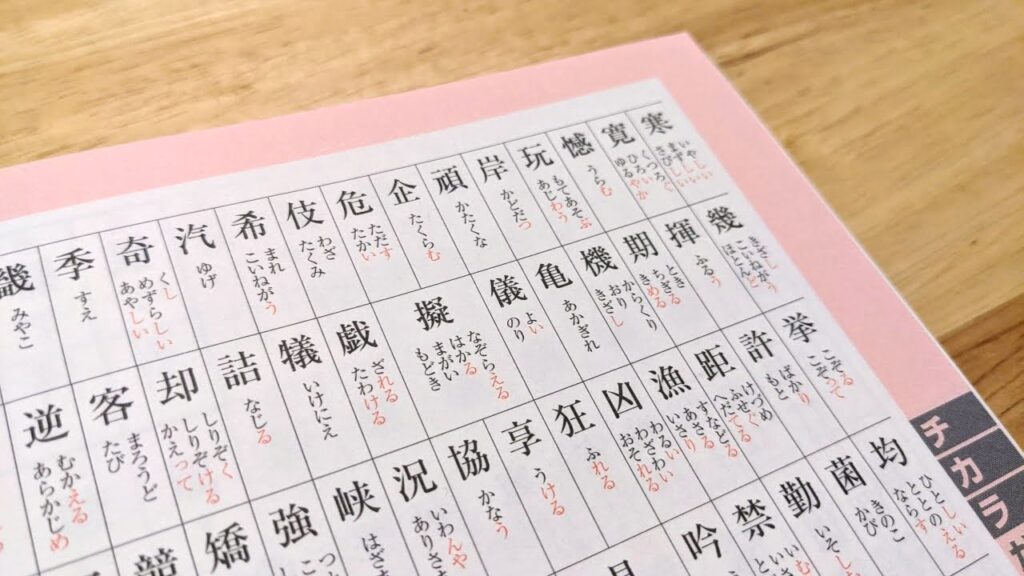

さらに「カコカン」という別冊の資料集が付いていて、これが非常に優秀です。

- 準1級に出る漢字の音訓一覧+過去15年間の出題回数+例題1~2問

(音訓と例題は赤シートで隠せる親切設計!) - 準1級に出る漢字の許容字体一覧

(※許容字体: 解答に用いても正解になる字体のこと) - 表外読み頻出ランキング

(※表外読み: 常用漢字の特殊な読み方のこと)

など、準1級を受検する人が欲しい情報が色々載っています!

許容字体と表外読みの詳しい解説は後ほど!

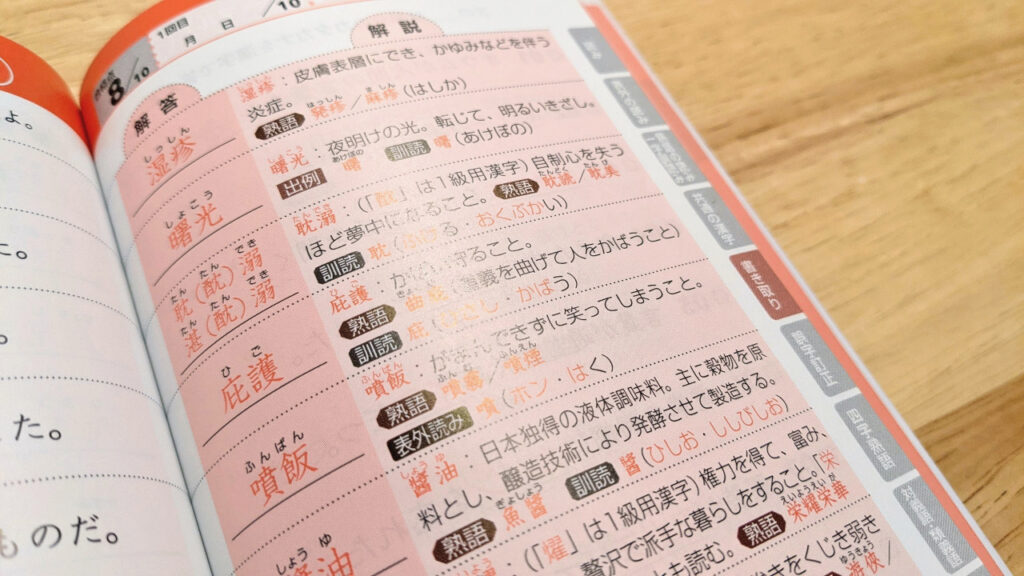

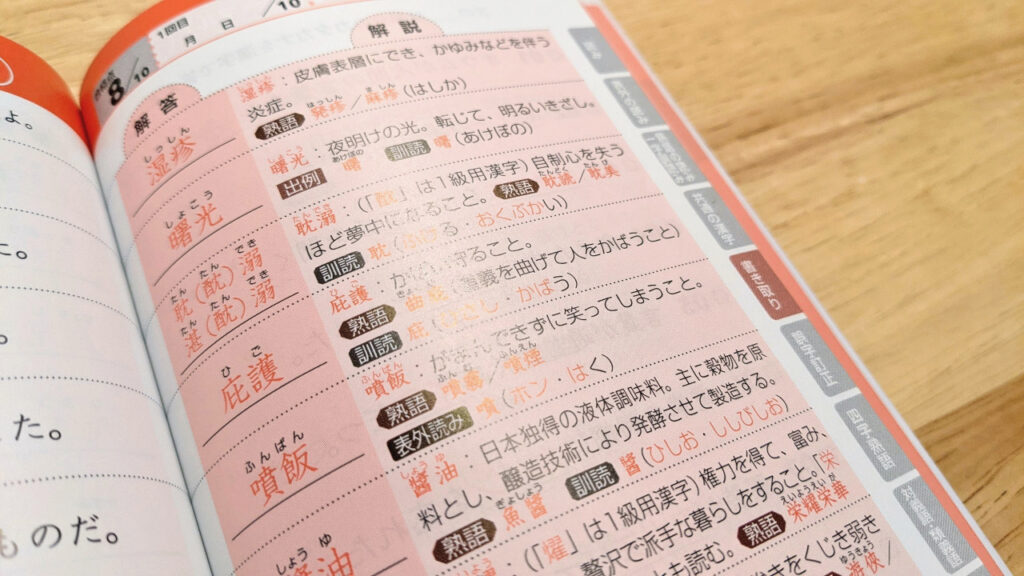

充実な解説付きの『ポケット 漢検準1級問題集(成美堂出版)』

問題集を終えたものの、不安があったので購入したのがこちらの『ポケット 漢検準1級問題集(成美堂出版)』です。

コンパクトながらも、熟語の意味・補足・注意点(間違えやすい漢字など)が非常に充実しています。

また、この問題集は同じ漢字を使った熟語(例えば「庇護」なら「曲庇」「庇」「庇う」)も記載されているので、1問でより多くの熟語に触れることができます。

この本の巻末には模擬問題(1回分)のほか、試験によく出る四字熟語・故事・諺の一覧(意味の解説付き)があり、私はよくお昼休みなどに目を通してチェックしていました。

四字熟語を制する者は漢検を制す!

漢検と言えばどの級も四字熟語の配点がとても高く、準1級では200点中30点分(全体の15%)が四字熟語になっています。

苦手意識のある方も多いですが、四字熟語は出題パターンが比較的少ないので、一番努力が実りやすい大問です。

苦手意識のある方はなおさら早めに着手しましょう!

意味を調べるのは四字熟語辞典オンラインがおすすめ!

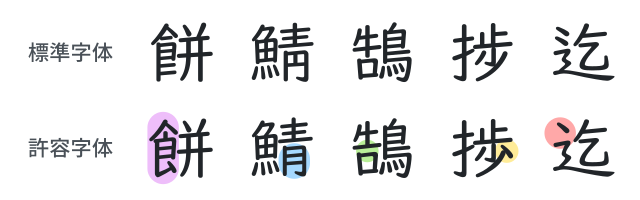

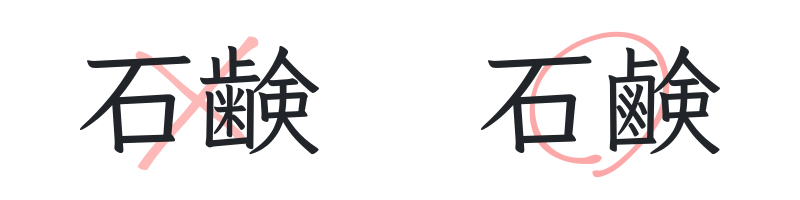

書き取り問題は「許容字体」でOK!

漢検準1級には、以下の画像のように解答に用いても正解とされる「許容字体」があります。

また、「稀代→希代」「叡智→英知」など、常用漢字へ書き換えも一部認められています。

簡単な方・自分が覚えやすい方で覚えるようにするだけでも、学習の負担が軽くなりますよ!

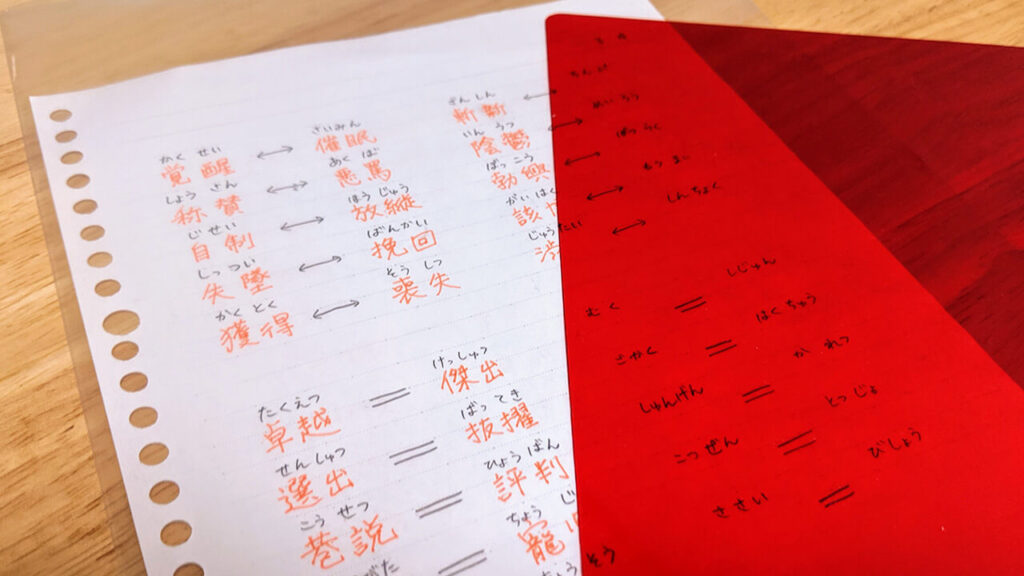

漢字練習は「書く」だけじゃない! 五感をフルに活用しよう!

漢字の勉強というと「ただひたすら書いて覚える」のをイメージする人が多いと思いますが、声に出しながら覚えるという方法も効果的です。

手で書いて、目で見て、声に出してそれを耳で聞いて……五感をフルに使って記憶に刷り込んでいきましょう!

極めると、考えるまでもなく「即答」できるようになるよ!

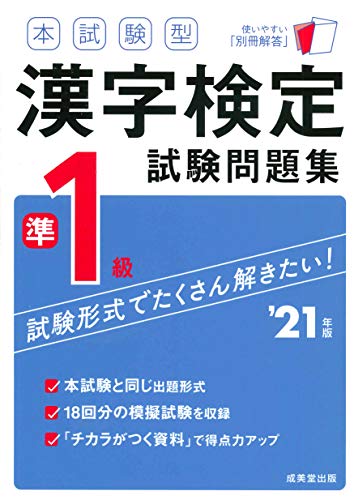

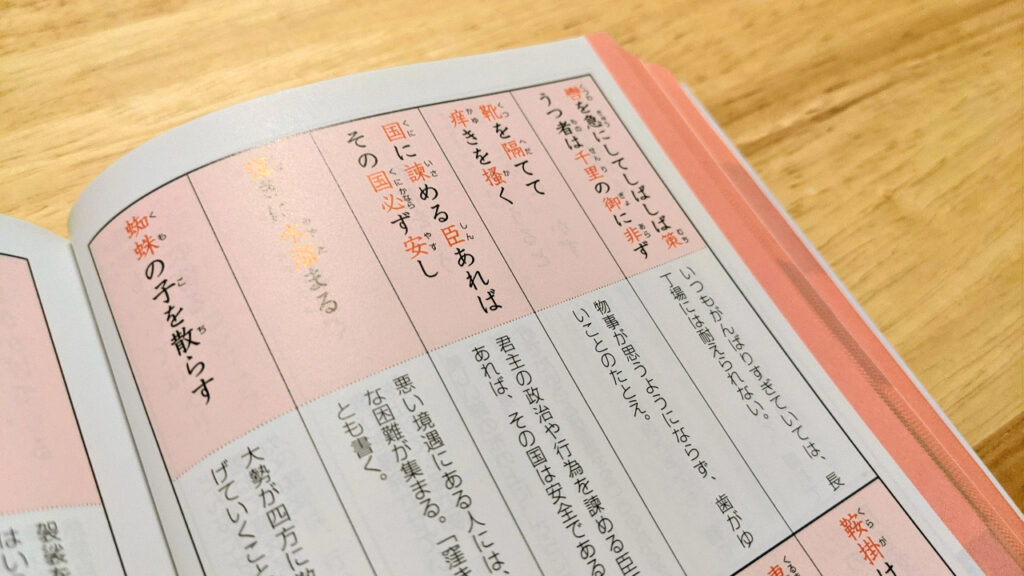

最後に「本試験型」模擬問題で腕試し&知識を補強しよう

頻出順の問題集である程度基礎が固まったら、本試験(模試)型の問題集を問いて実際の試験形式に慣れていきましょう。

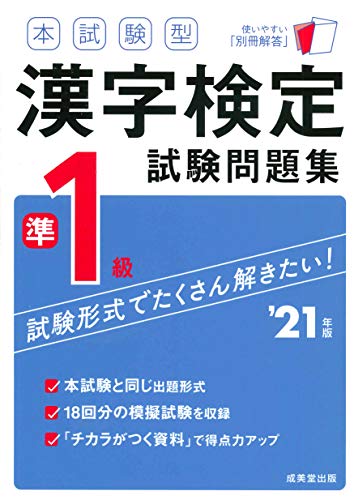

使用した教材:『本試験型 漢字検定準1級 模擬問題集(成美堂出版)』

この問題集は、本試験と同じ形式の模擬試験が18回分 収録されています。

難易度も本試験と遜色ないように設定されているので、ほぼすべての回で安定して合格点を取れていれば合格安全圏内といえます。

巻末には、表外読みの一覧・常用漢字への書き換えがまとめられており、本番前の得点力UPに役立ちました。

漢検準1級は何時間くらい勉強すれば合格できる?

私の場合、総学習時間は200時間(期間にして4ヶ月)くらいです。

中にはとても短い期間で合格された優秀な方もいらっしゃいますが、確実な合格を目指すのであれば最低でも100時間は見積もっておいたほうがいいでしょう。

受験料は5,500円。

落ちちゃうともったいないよ!

漢検準1級 大問ごとの出題形式・対策法・優先順位

ここからは、漢検準1級の大問別の出題形式と対策法を解説します。

漢検準1級 各大問の配点・難易度・学習の優先順位の一覧

| 大問 | 内容 | 配点 | 難易度 | 学習コスパ (優先順位) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 読み | 30 | [star rate=”4″] | [star rate=”4″] |

| 2 | 常用漢字の表外読み | 10 | [star rate=”1″] | [star rate=”2″] |

| 3 | 熟語と一字訓 | 10 | [star rate=”3″] | [star rate=”3″] |

| 4 | 共通の漢字 | 10 | [star rate=”5″] | [star rate=”0″] |

| 5 | 書き取り | 40 | [star rate=”2″] | [star rate=”4″] |

| 6 | 誤字訂正 | 10 | [star rate=”3″] | [star rate=”1″] |

| 7 | 四字熟語 | 30 | [star rate=”2″] | [star rate=”5″] |

| 8 | 対義語・類義語 | 20 | [star rate=”4″] | [star rate=”3″] |

| 9 | 故事・成語・諺 | 20 | [star rate=”3″] | [star rate=”4″] |

| 10 | 文章題 | 20 | [star rate=”3″] | [star rate=”1″] |

200点満点中、80%(160点)以上で合格!

大問1 読み

短文の傍線部の読み方を答える問題です。

- 父は豪宕な性格だ。

- 草木が蔚然と生い茂る。

- 状況を悉に伝える。

日常ではあまり見かけない熟語が多数出題されるので、頻出度問題集を繰り返し問き、問題集の中だけでも「即答できる」状態にしておきましょう。

問1~20は音読み、問21~30は訓読みで答えます。

そのため「肋骨」のように、問題番号で正答が変わる(問1~20なら「ろっこつ」問21~30なら「あばらぼね」)トリッキーな熟語もあります。

【問題例の答え】

① ごうとう ② うつぜん ③ つぶさ

大問2 常用漢字の表外読み

傍線部の常用漢字の読みを「表外読み」で答える問題です。

- 直向きな努力を続ける。

- 瓢箪は胴が括れている。

- 知人をコンサートに誘う。

「表外読み」とは、常用漢字表に載っていない読み方のことです。

そのため、問題例の3問目は「さそ(う)」ではなく「いざな(う)」が正解となります。

この問題は前後の文脈からある程度推測できることも多いので、難易度は低めです。

【問題例の答え】

① ひた ② くび ③ いざな

大問3 熟語と一字訓

熟語の読みと、その語義にふさわしい訓読みをひらがなで答える問題です。2つセットの問題ですが、完答(どちらも正解する)必要はありません。

- 礪行 ― 礪く

- 肇国 ― 肇める

熟語と訓読みは問題集と同じ組み合わせで出題されることがほとんどですので、2つセットで声に出して耳で覚える勉強法がおすすめです。

【問題例の答え】

① れいこう ― みが ② ちょうこく ― はじ

大問4 共通の漢字

2つの文の( )内に共通して入る常用漢字1字を答える問題です。

( )内の読み方は共通で、選択肢の中から選んで漢字に直します。選択肢は全問題共通です。

- 何なりと御( 1 )批ください。

( 1 )遠な理想を掲げる。 - 贈り物に( 2 )書を添える。

庭の一角に( 2 )景として竹を植えた。 - ( 3 )陰を惜しんで勉学に励む。

彼女への思いを方( 3 )に納める。

クイズに出てきそうな形式の問題ですが、漢検準1級の中で最も難しい大問と言っても過言ではありません。

点を稼げる問題ではなく、むしろ満点を阻止するためのような問題ばかりです。

例えば問1の答えは「高」ですが、高額・最高・高齢などのメジャーな単語はまず出ません。

さらに選択肢も設問5問に対し8つと、ダミーが3つもあります。

はっきり言って対策のコスパがあまりにも悪いので、ここに力を入れるくらいなら他の大問を取り組んだほうが良いです。

市販の問題集も「対策」とは名ばかりの簡単な問題が多かったり、そもそも問題数が少なかったりと頼りないです。

きっと問題集を作る人も半分諦めてる…

【問題例の答え】

① 高 ② 添 ③ 寸

大問5 書き取り

短文の傍線部を漢字で答える問題です。

最後の数問は同音・同訓異義語ですが、完答ではないので過度に気にする必要はありません。

- 予想外の出来事にアゼンとする。

- 客人にセンベイを出す。

- セッケンで顔を洗う。

- 新製品が市場をセッケンする。

これまでの大問とは違い、比較的馴染みのある熟語が多いです。

書き問題に共通して言える対策法は、やはり「書いて覚える」こと。

漢字練習帳に何行も書く必要はないですが 漢検の採点はそれなりに厳しいので、うろ覚えで書いて不正解にならないように日頃から正確に・丁寧に書く習慣付けをしましょう。

【問題例の答え】

① 唖然 ② 煎餅 ③ 石鹸 ④ 席捲

大問6 誤字訂正

やや長めの短文中の間違えている漢字を探し、正しい漢字に直す問題です。

- 訓練中に戦闘機が墜落し頻死の重症を負った乗員は、懸命な治療の甲斐あって見事回復を遂げた。

- 花火大会は立錐の余地もないほどの観客で賑わい、耳を弄する轟音が響き渡っていた。

採点は完全解答(誤字である漢字の指摘・正しい漢字の両方正解で初めて正解)です。

当たり前のことですが、誤字の指摘は正しい熟語を知っていないとできません。他の大問の漢字学習が何よりの対策といえます。

【問題例の答え】

① 頻→瀕 ② 弄→聾

大問7A 四字熟語(書き)

前半部分、もしくは後半部分が空欄になった四字熟語を埋める問題です。

ひらがなの選択肢(全問題共通)の中から選んで漢字に直します。

- ( )兎走

- ( )猛進

- 図南( )

- 邑犬( )

四字熟語は200点中30点(全体の15%)を占める重要な大問ですから、特に重点的に勉強してほしいです。

問題集で出題された空欄部分だけではなく、前半・後半どちらが問われても答えられるようにしておきましょう。

意味を調べるのは四字熟語辞典オンラインがおすすめ!

【問題例の答え】

① 烏飛(兎走) ② 猪突(猛進) ③(図南)鵬翼 ④(邑犬)群吠

大問7B 四字熟語(意味と読み)

設問の意味に合う四字熟語を選択肢から選び、四字熟語の傍線部の読みを答える問題です。

- 貴重なものや、重要な地位のこと。

- 互いに主張して話がまとまらないこと。

四字熟語の出題範囲は書き取り(大問7A)と一緒です。大問7A対策のときに読み方と意味も一緒に覚えておけば、それがそのまま大問7Bで活かせます。

【問題例の答え】

① きゅうてい(九鼎大呂) ② おつばく(甲論乙駁)

大問8 対義語・類義語

設問の熟語の対義語(問1~5)と類義語(問6~10)を答える問題です。

ひらがなの選択肢の中から選んで漢字に直します。(選択肢は全問題共通です。)

- 【対義語】平坦

- 【対義語】鎮撫

- 【類義語】出色

- 【類義語】姑息

基本的には問題集の対策で十分です。頻出問題のパターンは少ないため、少しの問題演習ですぐに点が取れるようになります。

しかし注意しておきたいのが、本番の試験では10問のうち数問が問題集だけではカバーし切れない問題が出題される、ということ。

問題集の答えを丸暗記しただけで意味まで把握していなかったり、2級以下の漢字が疎かになっている人は、選択肢を絞りきれずに大量失点をしてしまうことでしょう。(私もそうでした。)

そういった意味では、漢検準1級に見合う「漢字能力」をちゃんと持っているかが最も問われている大問だと思います。

【問題例の答え】

① 険阻 ② 攪乱 ③ 穎脱 ④ 弥縫

「攪乱」は本来「こうらん」と読み、「かくらん」は慣用読み(広く用いられ定着した誤読)です。

漢検では、慣用読みで出題されることがあります。以下は漢検準1級で出題されそうな慣用読みの一例です。本来の読み→慣用読みの順で記載しています。

・漏洩(ろうせつ → ろうえい)

・捏造(でつぞう → ねつぞう)

・憧憬(しょうけい → どうけい)

・堪能(かんのう → たんのう)

大問9 故事・成語・諺

故事成語や諺のカタカナ傍線部を漢字に直す問題です。

- エンジャク安んぞ鴻鵠の志を知らんや

- シュウビを開く

- 鶴キュウコウに鳴き声天に聞こゆ

初めのうちは聞き馴染みのない言葉ばかりで大変ですが、頻出の問題は限られているので対策すれば大きな得点源になります。

私は問題集で出題された部分以外の漢字(例えば問題例①の鴻鵠など)も書けるようにしておきました。

四字熟語と違って意味は問われませんが、意味を覚えたほうが記憶に定着しやすいので 時間に余裕があれば意味も覚えることをおすすめします。

【問題例の答え】

① 燕雀 ② 愁眉 ③ 九皐

大問10 文章題

明治~昭和初期の文学作品や論説文からの出題です。

文中の傍線部のカタカナを漢字に(5問@2点)、漢字をひらがなに(10問@1点)する問題です。

漢検1級以上の漢字はルビが振られています。

①流暢の代りに、絶対に人に疑を抱かせぬ重厚さを備え、諧謔の代りに、②ガンチクに富む譬喩を有つその弁は、何人といえども逆らうことの出来ぬものだ。もちろん、夫子の云われる所は九分九厘まで常に③謬り無き真理だと思う。

(中島敦『弟子』より)

基本的には大問1(読み)・大問2(表外読み)・大問5(書き取り)を対策しておけば大体はカバーできるので文章題用の特別な対策は不要です。

本試験型の問題集でどんな感じに出るのか感覚をつかむだけで十分です。

【問題例の答え】

① りゅうちょう ② 含蓄 ③ あやま

漢検準1級の試験概要(申込方法・合格率一覧など)

漢検は年3回開催。準1級は本会場のみ。

漢検は、年3回(2月・6月・10月)開催されます。

2級までは学校などの「準会場」での団体受検や、コンピュータを使ったCBT受検ができますが、準1級からは協会で公式に用意された「本会場」のみの受検となります。

受検申込はインターネット申込がおすすめ!

漢検の申込みは、PCやスマホなどから申し込める「インターネット申込」がおすすめです。

他にも、各種コンビニの店頭の端末機や、書店で申し込む方法などがあるよ。詳しくは協会公式サイトを見てみてね!

受検料は2022年度から5500円に変更!

漢検準1級の受検料は2021年度までは4,500円(税込)でしたが、2022年度(2022年6月の試験)から5,500円(税込)に値上げされました。

漢検準1級の合格率は平均15%

漢検準1級の合格率は、平均して15%前後です。

漢検の公式データより、以下の表にまとめました。

| 開催年度 | 第1回 (6月開催) | 第2回 (10月開催) | 第3回 (2月開催) | 平均 |

|---|---|---|---|---|

| 2007年(H19) | 13.1% | 5.3% | 15.5% | 11.3% |

| 2008年(H20) | 13.9% | 11.2% | 16.3% | 13.8% |

| 2009年(H21) | 13.8% | 14.6% | 13.4% | 13.9% |

| 2010年(H22) | 12.7% | 26.3% | 17.4% | 18.8% |

| 2011年(H23) | 13.0% | 22.8% | 10.9% | 15.6% |

| 2012年(H24) | 3.8% | 19.6% | 14.3% | 12.6% |

| 2013年(H25) | 11.9% | 17.2% | 8.2% | 12.4% |

| 2014年(H26) | 20.1% | 18.5% | 10.6% | 16.4% |

| 2015年(H27) | 14.8% | 9.0% | 12.8% | 12.2% |

| 2016年(H28) | 25.1% | 15.5% | 15.9% | 18.8% |

| 2017年(H29) | 16.3% | 22.6% | 9.2% | 16.0% |

| 2018年(H30) | 6.3% | 7.7% | 21.7% | 11.9% |

| 2019年 (R1) | 15.4% | 13.4% | 17.4% | 15.4% |

| 2020年 (R2) | 中止 | 19.6% | 30.1% | 24.9% |

| 2021年 (R3) | 14.7% | 5.5% | 11.6% | 10.6% |

| 平均 | 13.9% | 15.3% | 15.0% | 14.8% |

私が合格した令和元年第1回は15.4%と平均的な回でしたが、中には20%を上回る回や、10%を切る回もあったりと、ややバラツキがあります。

合格者だけの特典「漢検生涯学習ネットワーク」

漢検準1級・1級に合格すると、「漢検生涯学習ネットワーク」というコミュニティに加入できる権利がもらえます。

加入は任意ですが、加入すると会員証が届いて、会員通信・機関誌の無料購読ができたり、全国各地で開催されるセミナーに参加できるようになります。

漢検準1級 おすすめ参考書・問題集をおさらい!

最後に、冒頭で紹介した問題集のおすすめポイントをおさらいします。

カバー率測定問題集 漢検マスター準1級(ナツメ社)

カバー率(=出題的中率)が89.6%と、問題集としての信頼性が高いのが特徴の問題集です。

問題集には意味が併記されているので辞書を使う手間が省け、スムーズに学習できます。

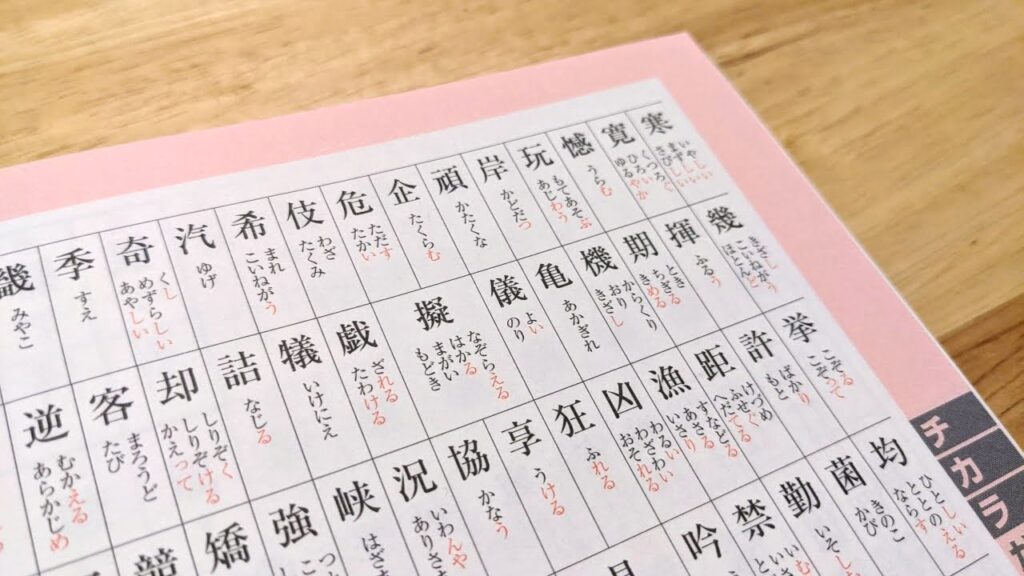

巻末の漢字のリストは教科書体で大きく記載されており、間違って覚えてしまうことを防げます。

- 出題漢字一覧(部首別・教科書体)

- 音読み・訓読み

- 出題例(読み・1~2問)

- 過去15年間の出題回数

- 出題漢字の許容字体(教科書体・字は大きい)

- 表外読みランキング(446問)

- 音訓表(1)の索引

- 合格するために効率的な勉強がしたい!

→カバー率89.6%! 別冊「カコカン」では過去15年間の出題回数も分かる! - 大きな字体で漢字を確認したい!

→ 別冊「カコカン」の辞書は見やすくて大きい教科書体! - 小さい字はなるべく読みたくない……

→ 他の参考書と比べて全体的に字が大きめでストレスフリー!

ポケット 漢検準1級問題集(成美堂出版)

コンパクトながらも、熟語の意味・補足・同じ漢字を使った熟語・注意点(間違えやすい漢字など)が簡潔に書かれているのが特徴です。

また、巻末には大きな得点源になる「四字熟語」と「故事・諺」が一覧形式で載っています。

「問題集だけでは四字熟語・故事・諺が物足りない!!」と感じる方にも とてもおすすめです。

- 出題漢字の音訓表(50音順・教科書体)

- 音読み・訓読み・部首

- 許容字体(教科書体)

- 出題例(読み・1~5問程度)

- 試験に出る四字熟語一覧(50音順・300語程度)

- 試験に出る故事・諺一覧(50音順・400語程度)

- 問題集を解きながら、多くの熟語に触れたい

→ 解説には同じ漢字を使った熟語も載っている! - 四字熟語・故事・諺をたくさん覚えたい

→ 巻末付録に計700語収録! - 通勤通学時など、いろいろな場所で勉強したい

→ 約11cm×約17cmのコンパクトサイズで持ち運びに便利!

本試験型 漢字検定準1級 模擬問題集(成美堂出版)

本試験さながらの模擬問題集で、本番より少し難しい(得点が取りづらく)設計されているのが特徴です。

巻末付録は赤シート非対応・明朝体で書かれていたりと若干不便ですが、常用漢字の表外読みの一覧は非常に充実しています。

- 準1級用漢字表(部首別・明朝体)

- 音訓読み

- 許容字体(明朝体・字は小さい)

- 準1級に出る常用漢字の表外読み(漢字別・900字程度)

- 準1級に出る四字熟語(300語程度)

- 自分の実力を試したい

→ 本番さながらの模擬試験で自分の実力がわかる! - 出題形式に慣れておきたい

→ 模擬試験は18回分収録! 試験の感覚をつかめる! - 常用漢字の表外読み(大問2)をたくさん覚えたい

→ 巻末に900字程度掲載!

今回は漢検準1級に挑戦してみたい!という方向けに、私が漢字検定準1級に一発合格した勉強法と問題集を紹介しました。

漢検準1級は実用性はほとんどありませんが、漢字が好きな人にとってはとても楽しいですし、人に自慢もできちゃいます。

この記事がこれから勉強をする皆さんの手助けになれば幸いです。